―

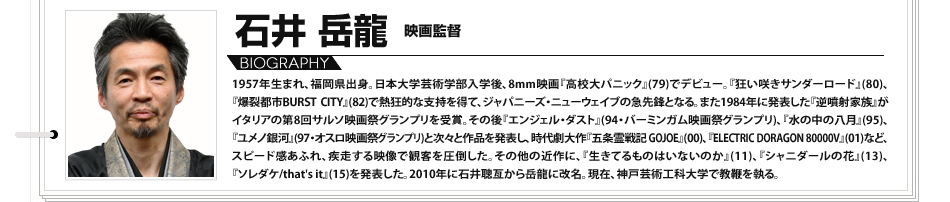

室生犀星の原作の映画化にあたって、映画監督として一番注意したことは何でしょうか?

一番は、二階堂ふみさん演じる赤子が魅力的に見える、ということです。全体的に現実離れした幻想的な話になっていて、幽霊が出てきて金魚といろいろな話を繰り広げるというような突飛な話でもありますからね。だから、観ているお客さんの気持ちが離れないように、またどうすれば気持ちが動くようになるか、などということも意識しました。

―

その命題を、金魚の姿を有する少女・赤子役の二階堂ふみさん、彼女にハマッていく老作家役の大杉漣さんが見事に体現しています。

この映画でなければ出せない感動的な要素――それは人間的な哀しみだったり、金魚のはかない感じだったり、命のはかなさなど、『蜜のあわれ』というタイトルが象徴しているものを表現したいと思っていましたが、おっしゃるように、そういうことをおふたりが見事に表現してくれました。ベストな人選だと思ってお願いをしましたので、本当に信頼して撮影をすることができました。

―

偶然にも二階堂さんご自身も、今回の原作を映画化してみたい想いがあったようですね。

そうですね。二階堂さん自身が映画化への期待感をずっと持っていてくださったので、絶対に成功するだろうなという漠然とした思いはありました。実際に現場に入る前の段階で彼女のこれまでやってきた演技などを拝見していたので、もちろん大杉さんもそうですが、非常に信頼しできるものがありました。間違いなく一緒にいい仕事ができると思っていたので、撮影もその通りになりましたけど。

―

さて、日本一のスクリーン数を誇るイオンシネマですが、イオンシネマのようなシネコンなどで映画を観る機会はありますか?

もちろん、あります。そのシネコンでしか上映していない映画も少なくないですよね。欲を言うと、この作品はどこそこの映画館で観たいというようなこだわりみたいなものはありますが(笑)、そういうことをどうこう言う話でもないので、シネコンにも出かけます。

―

最初の映画館体験は、覚えていますか?

わたしは、一歳くらいから映画館に行っているようです(笑)。おじいさん、おばあさんと一緒に暮らしていたので、なかなか家に一緒にいられないという事情も手伝って、親はわたしを連れて映画館に行くという毎日だった。だから、浴びるように観ていて、大映の『釈迦』(61)を観に行ったことをはっきりと覚えています。小学校上がる前でしたが、衝撃を受けました。

―

ほかには好みのジャンルはありますか?

当時は、レースものが好きでした。『グラン・プリ』(66)や、スティーヴ・マックイーンの『大脱走』(63)、『特攻大作戦』(67)など、いまでも覚えていますよ。自分で映画館に行って、大人になった気分で観た映画は、中学一年の時の『イージー・ライダー』(69)ですね。そこから本格的に映画にのめり込み、これはすごいぞ、単なる娯楽じゃないぞって、思いました。

―

さて、今回の『蜜のあわれ』、フィルムでの撮影にこだわったそうですね。

いえ、僕じゃなくて、カメラマンの笠松則通さんです。もうはっきりと、フィルムじゃなければ撮りませんということで、プロデューサが口説いて(笑)。わたしも日頃からフィルムで撮りたいとは思っていますが、それだけお金と時間がデジタルに比べてかかるものなんです。今の時代は作品が要求するもの、与えられた条件を最大限に使えるかどうかが大事ですからね。もちろん今回は、フィルムで良かった。デジタルではなかったなと思います。

―

長く映画を撮られてきて、映画を撮ることの意味や映画の正体について、何か想うことはありますか?

映画の正体は――それはもう、職業にしていますからね(笑)。わかっているつもりなんですよ。でも、つい最近ですね。漠然といろいろなことを考えながら、その都度その都度、自分にしか撮れない映画を撮ってきた。なぜ自分は、この映画が好きなのか? 自分にとって一番の映画とは何か? 最近ですね、わかってきたのは。それまでの映画は、自分に足りないものを補てんしていくというイメージがありましたが、いまははっきり指針が決まったようなところがあるんです。

―

その指針とは何でしょうか?

それは簡単には言えないです(笑)。言葉にはしにくいですし、秘密にしているようなところもあります。まだ、たくさん仕事もしたいですし、まだまだ未熟者でもあるので(笑)。わたしは自分で心から撮りたいと思う映画しか作ってこなかったので、その結果、自分がどこまで到達できたか、これだけ作っていますと冷静に判断できるじゃないですか。そうすると、次はもっと違うことをしてみようとか見えてくる。今後も、積み重ねた先にあるものとの出会いが楽しみです。